发布时间:2025-07-02发布者:manager

5月23日至25日,2025年生物多样性学术研讨会在贵阳举行,来自全国生物多样性领域400余名专家学者齐聚一堂,共同探讨生物多样性在生态环境保护中的应用和行业最新前沿技术,为实现可持续发展目标贡献力量。格桑花团队全程参与会议并交流学习。

5月24日上午,研讨会开幕式隆重举行。中国环境科学学会秘书长助理陈永梅、贵州省生态环境厅副厅长王家齐、中国工程院院士/贵州大学校长宋宝安分别致辞,强调了生物多样性保护的重要性和紧迫性,并对本次研讨会的召开表示热烈祝贺。随后,由贵州大学林学院副院长粟海军和国际欧亚科学院院士/贵州大学教授周少奇主持的特邀主旨报告环节,为与会者带来了前沿的学术观点和丰富的实践经验。

周少奇教授以“细胞中电子流传递与生物多样性之生化反应基础”为题,深入探讨了生物多样性在细胞层面的生化反应机制,为理解生物多样性保护的微观基础提供了新的视角。江苏省中国科学院植物研究所所长姚东瑞的报告“国家植物园与生物多样性保护”,则从宏观层面阐述了国家植物园在生物多样性保护中的重要作用,分享了其在野生植物迁地保护、科学研究、资源可持续利用等方面的成功案例,并呼吁加强国际合作和公众参与,共同推动生物多样性保护工作。

暨南大学韩博平教授的报告“生物多样性测量、保护和恢复中的三个重要问题”,聚焦于生物多样性测量的挑战与新方法,强调了稀有种保护的重要性以及生物多样性恢复中的关键问题。中国人民大学蓝虹教授的报告“生物多样性保护与绿色金融”,则从金融角度探讨了生物多样性风险管理的重要性,分析了生物多样性风险的来源和影响,并以实际案例展示了金融机构如何将生物多样性风险转化为机遇,实现经济效益和生态效益的双赢。

中山大学张健教授的报告“不确定的未来:物种能否赶上气候变化的速度?”则关注了气候变化对生物多样性的影响,探讨了物种适应气候变化的机制,并介绍了BEST项目,旨在通过长期定位监测和联网研究,揭示生物多样性沿海拔梯度的变化规律,强调了保护山地生态系统和开展多学科交叉研究的重要性。

分会场:聚焦关键议题,分享实践经验

5月24日下午及5月25日上午,研讨会围绕15个学术议题设立了15个分会场,深入探讨生物多样性保护的各项内容。格桑花团队重点关注了分会场一“生物多样性保护目标的设计与评估”和分会场三“生物多样性监测与评估”的相关研讨。

在分会场一中,生态环境部南京环境科学研究所研究员徐海根、曹铭昌分别就生物多样性保护目标的设计与评估技术、生物多样性情景设计技术研发与应用进行了深入阐述。江苏省环境科学研究院研究员/所长何卿分享了江苏省在生物多样性保护方面的战略目标与实践行动,包括完善生物多样性保护制度、深入推进生物多样性调查观测、强化监管执法、实施生态保护修复工程、汇聚保护合力以及丰富宣传途径等多方面的经验。浙江省生态环境科学设计研究院所长/研究员刘瑜、山东省环境规划院研究员/所长韩子叻、贵州大学副院长/教授粟海军等多位专家也分别介绍了不同省份在生物多样性保护战略与行动计划方面的实践与最新进展。

生态环境部卫星环境应用中心研究员施佩荣的报告“生物多样性遥感监测与评估的实践应用”,则展示了遥感技术在大尺度生物多样性监测和评估中的优势,强调了其在景观尺度、区域尺度以及全球尺度生物多样性保护中的重要作用。

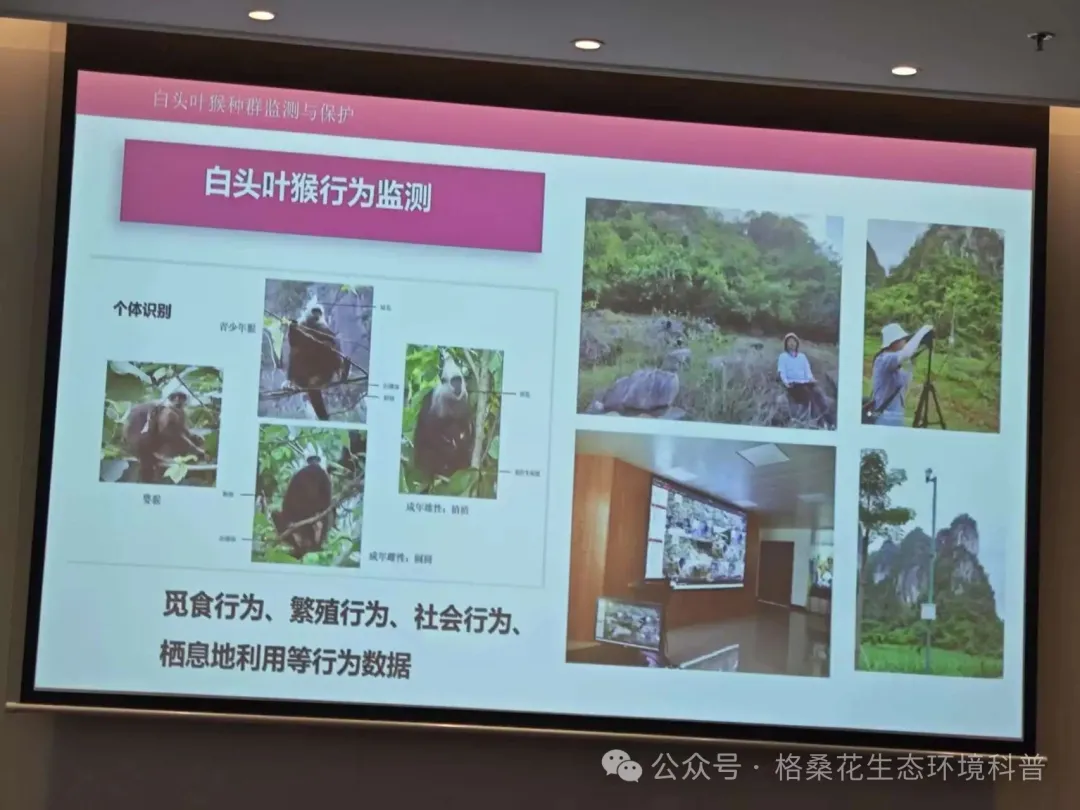

在分会场三中,南宁师范大学院长/教授陈伟才的报告“(广西)两爬动物监测与多样性保护”指出,两栖爬行动物的监测需要结合规范并因地制宜采取调查方法,以更好地完成县域生物多样性调查。广西师范大学教授周歧海、广西壮族自治区生态环境监测中心正高级工程师黄良美、中国科学院亚热带农业生态研究所研究员杜虎等专家也分别就石山叶猴保护、广西生物多样性研究、喀斯特常绿落叶阔叶林生物多样性监测等议题进行了深入交流。南京师范大学王志浩的报告“环境DNA新技术在生物多样性观测中的应用”,则展示了环境DNA技术在生物多样性监测中的新应用,打破了以往对该技术仅用于水生生物监测的认知。

格桑花团队:把握机遇,迎接挑战

通过本次学术研讨会的学习,团队成员再一次深刻理解生物多样性保护的重要性和紧迫性,团队一致认为:

(1)要加强学习。时刻以谦逊的态度对接最前沿的科学技术和先进地区的经验成效,取长补短,增强实力,只有不断成长进步才能更好地投入到一线的保护工作中去;(2)要加强创新。技术创新是第一生产力,要在调查实践中推动理论创新,制度创新,方法创新,充分利用智能化检测技术等新兴技术手段,提升生物多样性监测与评估的效率和准确性,更高质量高效率的投入到生物多样性保护事业中去;(3)要加强宣传。要提高公众对生物多样性保护的知晓度和参与度,在工作中有意识地推动生物多样性保护与经济社会发展的良性互动。

在未来的实地调查和监测评估工作中,我们将进一步加强多学科交叉研究学习。格桑花团队将一如既往,保持初心,久久为功,致力于为湖北省生物多样性保护事业做出自己的贡献,共同构建人与自然和谐共生的美丽中国。